珐琅器

的有关信息介绍如下:

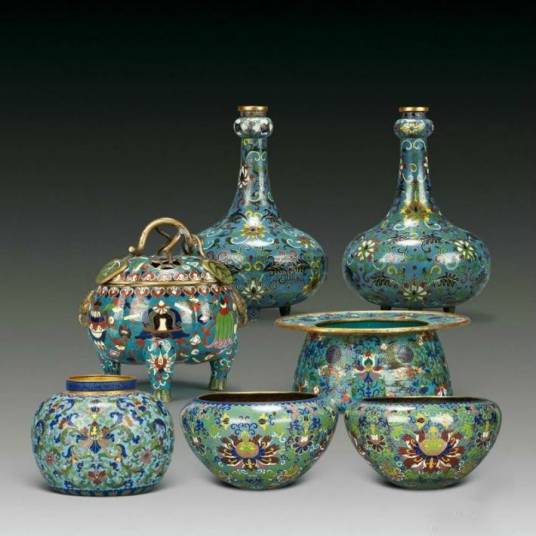

珐琅器是以珐琅为材料装饰而制成的器物,又称“佛郎”“法蓝”,由中国隋唐时古西域地名拂菻音译而来。其基本成分为石英、长石、硼砂和氟化物,与陶瓷釉、琉璃、玻璃同属硅酸盐类物质。依据具体加工工艺的不同,又可分为掐丝珐琅器、錾胎珐琅器、画珐琅器和透明珐琅器等几个品种。

珐琅是一种以石英、瓷土、长石、硼砂等经粉碎、熔炼后制成的硅酸盐类装饰材料。器物胎体主要为铜,少量为金银等其他金属。

明清珐琅器主要在宫廷作坊制作。清代以来,在北京、广州、扬州、九江的民间,也有精美的珐琅器生产。按制作方法,明清珐琅器大致可分掐丝珐琅、錾胎珐琅、锤胎珐琅、画珐琅、透明珐琅几种。其中,俗称景泰蓝的掐丝珐琅历史最长、数量最多、最有代表性。画珐琅、透明珐琅、锤胎珐琅的生产仅在清代,錾胎珐琅在明代虽已出现,但为数甚少,入清才数量稍多。

在掐丝珐琅以外,清代的铜胎画珐琅颇有影响,瓷胎、陶胎、玻璃胎的画珐琅制品就是在其启发下产生的。

中国的珐琅器制作是在西方艺术影响下产生的,特别是掐丝珐琅,始终没有改变色彩明艳、图案繁密、效果富丽的风貌,带有鲜明的伊斯兰艺术印痕,而常与同时代中国艺术区别明显。中国珐琅器虽可能在元代已经出现,但大量制作却从明代开始,入清制作更加兴盛。

珐琅器一般为盘、碗、盒、瓶、罐、炉、鼻烟壶等生活用品,较特殊的是清乾隆(1736—1795)年间的掐丝珐琅,时有大型室内陈设品、供器、家具的制作,甚至出现了体量巨大的佛塔。

想要了解更多“珐琅器”的信息,请点击:珐琅器百科